自分のケツも拭けないオトナたち

全国の労働者に守ってもらいたいことがある。会社を退職する際は、最後の最後まで礼節をもって行動してほしい。「もうすぐ辞めるから」という理由で、無断欠勤や一方的な連絡による欠勤(ほぼ無断欠勤と同じこと)は、頼む...

まとも

まとも全国の労働者に守ってもらいたいことがある。会社を退職する際は、最後の最後まで礼節をもって行動してほしい。「もうすぐ辞めるから」という理由で、無断欠勤や一方的な連絡による欠勤(ほぼ無断欠勤と同じこと)は、頼む...

work

work毎年恒例、36協定の締結・届出の季節がやってきた。この時期でなければならないわけではないが、わたしの関与先には毎年4月1日からの一年間を期限として、36協定の締結・届出を強制しているのだ。 ちなみに36協定...

work

work某番組で、経済評論家と経済学者の討論を視聴した。 そのザラついた苛立ちと会話の噛みあわなさは、わたし自身もどこかで体験したことがあるようなないような。だが、深い部分で首が捥げるほど頷いてしまうのは、なぜだろ...

社労士

社労士人間の寿命が延びている昨今において、老後は年金で悠々自適などという夢物語は、脆くも崩れ去った。 とはいえ、年を取れば身体的な制限が増えると同時に、流行り廃りに敏感ではなくなったり、あらゆる欲が低下したりと、...

work

workタダでもらえるカネというのは、それなりの「条件」がある。 個人でもらえる給付として、「雇用保険の失業給付」「健康保険の傷病手当金」「雇用保険の育児休業給付金」などが有名だが、企業がもらえる代表格として「助成...

work

workなかなか一筋縄ではいかないものだな、と感じる出来事があった。 とある友人から、退職に伴うちょっとした相談を受けた。そう、わたしは一応「社労士の端くれ」のため、ちょっとした労働相談をよく受けるの...

work

work先日、電子申請した「健康保険被扶養者異動届」が返戻された。 この手続きは、家族分の健康保険証を発行するためのもの。家族の氏名や生年月日、マイナンバー等を入力することで、被扶養者としての審査が行われ、認められ...

work

workわたし自身、時間にルーズだしスケジューリングは適当だし、褒められたものではない。 ざっくり考えておけばどうにかなるだろう、というタイプなので、本当にざっくり足りなかったり間に合わなかったりすることが多く、い...

work

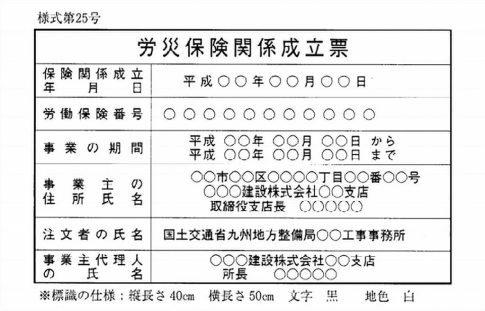

work労働者を雇用する事業主にとって労災保険というのは、空気のような存在として当たり前に加入が義務付けられている。 勘違いされがちなのは、労災保険は「労働者が加入するもの」ではない。労働者として雇用...

まとも

まともとある浜辺の住所を調べた。しかし、住所の詳細にたどり着くことができなかった。 住所が知りたかったのは、神奈川県鎌倉市にある「材木座海岸」というところだ。相模湾に面しており、浜辺続きに西へ向かうと由比ガ浜に繋...

最近のコメント