AGLE(エーグル)といえば、言わずもがなラバーブーツが有名なブランドで、その歴史は1853年までさかのぼる。

フランス中部を流れるロワール川流域に広がるロワール地方にて、アメリカ出身の実業家ヒラム・ハッチンソンによって「ラバー工場」が設立された。”フランスの庭園”と呼ばれるほど緑豊かで肥沃な土壌を持つこの地域には、多くの農園が存在し多くの人が働いている。そんな彼らのために、上質な天然ゴムを使った”バルカナイズ製法”を用いてラバーブーツを作り始めたことが、現在のAGLEというブランド誕生の基となったのだ。

ちなみに”バルカナイズ製法”とは、ゴムを加熱して硫黄などの加硫剤を加え、分子同士を架橋(ゴム分子である長い鎖同士を“橋”となる結合でつなぎ、網目状ネットワークにすること)させることで、強度や弾力を高める製法のこと。

そもそも、生ゴムは柔らかくて温度変化に弱いという欠点があるが、この処理によって耐久性・防水性・耐摩耗性・耐候性が大幅に改善されるため、タイヤや長靴、ベルトなど多くのゴム製品に用いられ、実用性を飛躍的に向上させた重要な技術なのである。

そんな画期的な製法を取り入れた「ラバーブーツ」は多くの人から支持を得て、またたく間にフランス中へと広がった。それと同時に、創業者ヒラムの出身国であるアメリカの国鳥・EAGLE(鷲)のフランス語を冠した「L’AIGLE」というブランド名も、フランス中で知られることとなったわけだ。

*

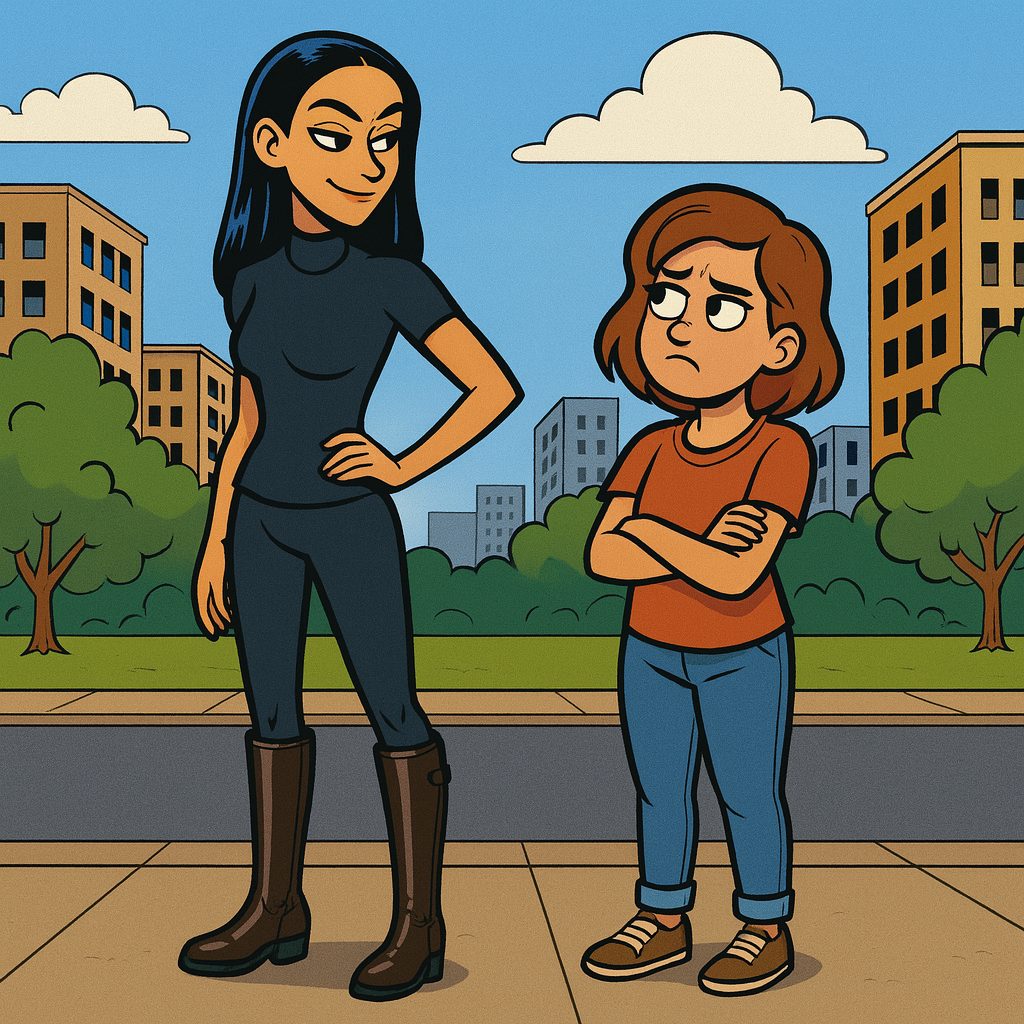

当時高校生だったわたしは、乗馬用ブーツをモチーフにしたオーセンティックなシルエットに惹かれて、AGLEのラバーブーツを購入した。しかも、通っていた学校に制服はないため、通学時の服装や髪型は自由。そこで、デニムのミニスカートにAGLEの乗馬用ブーツ風ラバーブーツという、完璧にオシャレな格好で登校することに成功した。

ちなみに「ラバーブーツ」と聞くとハイセンスでファッショナブルな感じがするが、実際のところは「ゴム長靴」と呼んでも問題はない。こうなると急にダサい雰囲気に見舞われるが、とにかく洒落た見た目のゴム長靴を履いて意気揚々と闊歩したのである。

(なんか変な音がする)

洒落たゴム長靴に異変が起きたのは、しばらく歩いた後だった。それは何かというと・・地面を踏みしめるたびに、まるでオナラのような音がするのだ。

いったいなぜそんな音がするのかというと、わたしのふくらはぎとブーツの口が密着しすぎて、着地の瞬間にブーツ内部の空気が押し出されることで、オナラのような破裂音を発生させていた。

——要するに、わたしのふくらはぎが太いことが原因で、歩くたびにブッブッと破裂音ならぬ放屁音を放っているのである。

とはいえ、これはどうすることもできない。ラバー素材は水分を逃がさないため、履いている時間が長ければ長いほどブーツ内部の湿度は上昇する。そして、長時間立ったり歩いたりすれば足は浮腫むため、なおさらブーツとふくらはぎとの空間を埋めることとなるからだ。

(アイツ放屁しながら歩いてる!・・とか噂されたらどうしよう)

お年頃であるわたしはそんな心配をしながらも、とりあえず上履きに履き替えるべくブーツを脱ごうとしたその瞬間、まさかの”第二の異変”が起きたのだ。

(・・・ぬ、脱げない)

極限まで密着したふくらはぎとブーツの入り口は、まさに真空状態を作り出していた。

一般的な女子ならばスポンッと履き捨てられるはずが、わたしの場合は指すらも入らないほどピッタリと密着しており、これは大袈裟ではなく一人で脱ぐことができない——。

とはいえ、どうにかして履き替えなければならないわたしは、たまたま居合わせた友人にブーツを引っ張ってもらうことにしたのだが、ここでまた新たな問題が発生した。なんと・・ブーツが伸びるだけで足が抜けないではないか!!

まぁ、ラバー素材なのだから伸びるのは当たり前。とはいえ、ブーツのかかとを持った友人と、その逆へ向かって足を抜こうとするわたしと、それぞれ反対方向への力が働いた結果、「ブーツが伸びる」というオチはあまりに無様。

しかも、グイグイ引っ張られるあまりに、尻もちをついたわたしがそのまま引きずられていく・・という、まるでコントのような光景に昇降口はにわかに沸いた。

(あぁ、オシャレなラバーブーツ姿のわたしに羨望のまなざしが向けられる予定が、なぜこのような醜態を晒す羽目になるんだ・・・)

*

そんな懐かしい(恥ずかしい)過去の出来事を、目の前を歩くAGLEのラバーブーツを履いたスレンダーな女性の後ろ姿を拝みながら、ふと思い出すのであった。

コメントを残す