政府による副業促進が解禁されてから、本業の合間や休日を使って「スキマバイト」をする者が増加した。

この流れ自体は悪いことではない。無論、一か所の給与では生活できない・・というのはいささか問題ではあるが、たとえばカフェで働いてみたかったとか、暇をもてあそぶくらいならバイトで稼ぎたいとか、自らの建設的な希望を叶えるための手段として、スキマバイトにチャレンジするのは大歓迎。

そんな世の流れを象徴するかのように登場したのが、スポットワーク最大手の「タイミー」である。

2017年に産声をあげた株式会社タイミーは、「潜在労働力の喚起」「働きがいの向上」「キャリアへの貢献」といった、従来とは異なる新しい”はたらく”機会の提供を目的としており、その具体的な手段として”スポットワーク”という働き方を突きつけた。

やれ終身雇用だの社畜だの、もはや死語となりつつある昭和の労働イメージを一新するかのような、まさに令和の働き方とでも言おうか、そんな”時代の寵児”たるタイミーの恩恵を受けているのは、むしろ企業側だったりする。

労働者を雇用することの怖さ・難しさは、経営者ならば誰もが身に染みて感じているだろう。そのくらい、ヒトは簡単に裏切るし、簡単に壊れてしまう生き物なのだ。

さらに、日本における人口減少および超少子高齢化により、働き手の数が圧倒的に減少したことで、常勤雇用できる人数の確保が困難となった。その結果、「スポットワークでいいから、とにかく人手が欲しい」と、猫の手も借りたい中小・零細企業が増えたわけだ。

——考えてもみてほしい。最低賃金が毎年上がることで人件費は高騰し、売上げが伸びれば伸びただけ税金や保険料という名の搾取が敢行され、事業主にとったら踏んだり蹴ったりの商売の現実。

そんながんじがらめの我が国の労働環境において、スポットワークという働き方は、労働者にとっても使用者にとってもまさに「マッチング」という名の救世主的存在なのである。

ちなみに、タイミーでマッチングが成立したスポットワーカーは、「労働者」として働くこととなる。つまり、実際に働く職場(事業主)との間で雇用契約が成立するのだ。

よく勘違いされるのが「タイミーで働く者は、業務委託扱いでいい」という誤りだが、タイミーは事業主と労働者をマッチング(職業紹介)させるためのプラットフォームであり、業務委託による個人事業主を紹介しているわけではない。そのため、事業主がスポットワーカーと直接雇用契約を交わし、労務の対価として賃金を支払うこととなる。よって、支払う費用は人件費であり、「外注費ではない」ということを忘れてはならない。

そんな便利かつイマドキのタイミーだが、徐々に問題点が表面化してきた。たとえばこんな事件がある。

短時間・単発で働くスポットワークに従事した労働者が、大手スポットワーク会社(タイミー)に割増賃金などの支払いを求めた裁判で、東京地方裁判所(八屋敦子裁判官)は、他社で就労している事実を事業主が知らない場合、労働基準法第38条(時間計算)1項による割増賃金の支払い義務を負わないとする判決を下した。同条1項は労働時間について「事業場を異にする場合」も通算すると定めており、厚生労働省は「事業場を異に」には、事業主が異なるケースを含むと解釈してきた。(労働新聞社より引用)

これはタイミーの問題というより、政府というか現行法の問題である。

冒頭でも触れた通り、副業を促進しておきながらも、他の事業主の下での労働時間を通算して割増賃金の支払いをしなければならない・・となれば、ダブルワーク先の事業主はスポットワーカーを雇用しづらくなるだろう。

とはいえ、現在の労基法では「労働時間を通算し、後で雇用した使用者が割増賃金を支払わなければならない」とされているため、スポットワーカーがフルタイム労働者であれば、その後のスポットワークはすべて残業扱いとなる。

そりゃ、雇用する側にしてみれば「そんな話、聞いてないよ!」となるに決まっているし、そうなれば雇用されづらくなることを承知しているスポットワーカー側も、あえてそこには触れないだろう。そんな歪(ひずみ)が浮き彫りにされた事例である。

さらに、最近ではこんな訴訟が明らかになった。

(前略)スポットワーク最大手タイミーを通じて求人を出した名古屋市の飲食店運営会社などを相手取り、東京、神奈川両簡裁に提訴した。

訴状などによると、男性は5~6月、タイミーのアプリを利用し、東京都渋谷区と横浜市の飲食店でそれぞれ単発で5時間の求人に申し込みマッチングが成立。しかし、勤務日の前日になってタイミーを通じて仕事がキャンセルされた。

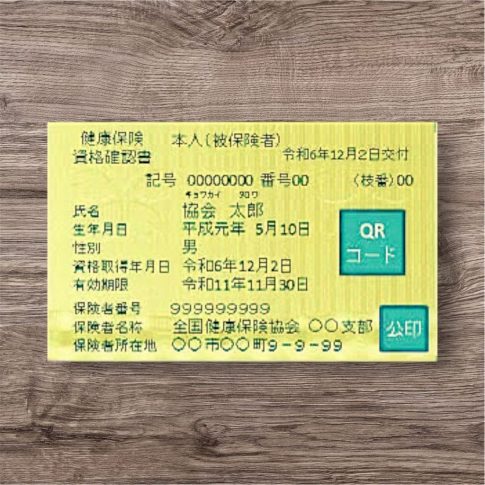

原告側は「マッチング時点で労働契約が成立したとするのが実態に即して合理的だ」などと主張。タイミーが「雇用契約(労働契約)は出勤時にQRコードなどを読み込むことで締結される」としていることについて、原告側は「意図的に休業手当を支払わないようにでき、労働基準法に反し無効」だと訴え、キャンセルは雇い主側による違法な解雇にあたると賃金の支払いを求めている。(朝日新聞デジタルより引用)

余談ではあるが、休業手当は通常ならば平均賃金の60%を支払うことで足りるが、タイミーは「予定給与額満額」を支払うと明言しており、スポットワークならではの取り決めとはいえ事業主にとっては手痛い出費となる。

しかも、この判決次第では「スポットワーク」というビジネスモデルに対する新たな問題提起となる可能性もあり、今後の動向に注目が集まる内容といえるだろう。

*

そんなこんなで、時代の寵児・タイミーの冒険はまだ始まったばかり。

「出る杭は打たれる」のがこの世の常なわけで、良いことばかりではないだろう。だが、法改正も含め”新たな時代の働き方”について、国を挙げて整備する時が来たのは間違いない。

コメントを残す