この一週間、ピアノ練習に捧げたわたしの本気度といったら、近年稀に見るレベルの熱量だった。それは「本気」というより、むしろ執念といっても過言ではないほど、狂信的かつ本能むき出しの感情でもあった。

なぜそのような思いに駆られたのかというと、わたしには時間がない——そう、半年後に迫る発表会に向けて、もうそろそろ集中したいと思っていたからである。

仕事量によってはピアノに費やせる時間が限られることや、指の怪我により十分な練習ができない可能性を考慮すると、一般的な生徒よりも後れを取る確率が高いわたし。だからこそ、今後は本番で弾くショパンのみに絞りたい・・という願望を抱くのは当然といえる。

しかもタイミングよく、ツェルニー50番練習曲のラストとなる50番目を宿題として出されていたため、「これが終わったら、いよいよショパンに集中できる」という期待に胸を膨らませていたのだ。

とはいえ、50番は曲が長いうえに内容が難しいため、「そう簡単にはクリアできない」ということも十分理解していたわたしは、この一週間をツェルニーのみに捧げることを誓った。

無論、ショパンを全く弾かないわけにはいかないので、合間を見てちょいちょいさらってはいたが、どっちつかずの状態で3曲(ショパン2曲とツェルニー1曲)を練習するよりも、まずは終わりが見える一曲を確実にやっつけて、残り半年をショパンで埋め尽くすほうが、合理的かつ安全といえる。

(よし、なにがなんでも50番を終わらせるぞ)

とはいえ、終わりになるかならないかは先生の判断なので、わたしが勝手に決められるものではない。だが「このくらい弾ければ合格にしてくれるだろう」という、先生の甘さ・・いや、優しさを知っているわたしは、十分ではないにせよ最低限の合格ラインまで持っていくことに、全身全霊を注ぐと決めたのだ。

こうしてわたしは、苦行に近い日々を繰り返した。

それがたとえ「練習曲」であっても、音楽であり芸術であることに変わりはない。よって、ただ単に「最後まで弾ければいい」というわけではないのは、言うまでもない。

だからこそ、拍やリズムを意識すること、アーティキュレーションを正確に反映すること、曲が持つ流れおよび展開を理解し提示すること——先生に指摘されるであろう部分を先回りしてつぶし、ミスをする箇所を徹底的にやり込め、未だかつてないほどツェルニーと向き合った。

ちなみに、これまでのわたしは「とりあえず弾ければいいや」と思っていた。ダメならダメでまた来週だし、運よく合格すればラッキーだし——そんな感じで、ただなんとなくこなしていた49曲だったのだ。

しかしながら、ラストを飾る50曲目は違った。自身にとって可能なレベルで細心の注意を払い、先生が求めること・・いや、ツェルニーが求める「要素」を取りこぼすことなく汲み取り、最低ラインで有終の美を飾ることを目標とした。

それは自分でも不思議なくらい、「なぜ今までこの気持ちが持てなかったのか」と首をひねるほど、正面から真摯に曲と向き合った時間でもあった。

その結果、渋々ではあるが先生に「まぁ、いいでしょう」と言われたわたしは、ツェルニー50番を終わらせることができた——やった、ついにやったぞ!!!

この一週間、すべてを捧げて打ち込んできたツェルニーが無事終了したことで、安堵というより漲(みなぎ)る達成感に満たされたわたしは、長く暗いトンネルから抜け出た・・いや、ようやく解放された喜びに打ちひしがれていた。

(この先に待つのは雪国——違う、発表会で弾く2曲だけだ!)

そして、意気揚々とツェルニーを閉じたわたしに向かって、先生は静かにこう告げた。

「じゃあ次は、モシュコフスキーで気分転換しようかしら」

*

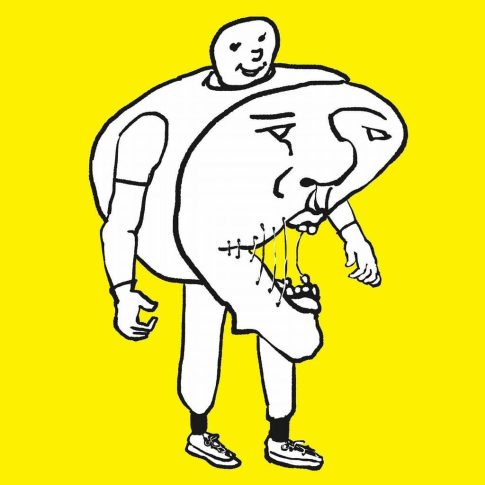

天を仰ぐ・・とは、正にこういうことなのだろう。暗く長いトンネルを抜けた先には、まぶしい太陽と広大な青空が広がっていた。そう、それは確かにあったのだ。

だが奇しくも、山間(やまあい)のわずかな隙間で見上げた空だった・・というのも、悲しいかな紛れもない事実。そしてわたしは、再び長いトンネルへと入っていったのだ。

進めど進めど、不気味な笑みを浮かべながら大きな口を開いて待ち構える、トンネルという名の練習曲。そして、ピアノの発表会があろうがなかろうが、技術の研鑽と音楽の造形を深める努力というものは、避けては通れない道なのであった。

コメントを残す