「素晴らしいじゃない。ようやく、モーツァルトらしくなったわね」

喜びというより、むしろ涙ぐんでいる先生を見ながら、わたしも鼻の奥がツンとするのであった。

それにしても、まるで変化のなかった8か月をあざ笑うかのように、たった一週間でこうも変わってしまったのでは、悔やむに悔めないというか素直に喜べないというか、なんとも複雑な心境である。

(なんでこんな簡単なことを、これまでやらなかったんだろうわたしは・・)

とはいえこれも実力。さらには、頭で理解できても、捉え方が違ったり理解度が未熟だったりすると、同じ行為や動作の結果が異なることは往々にしてある。そんな紆余曲折を経て、長い時間をかけて手に入れる「何か」もあるわけだ。

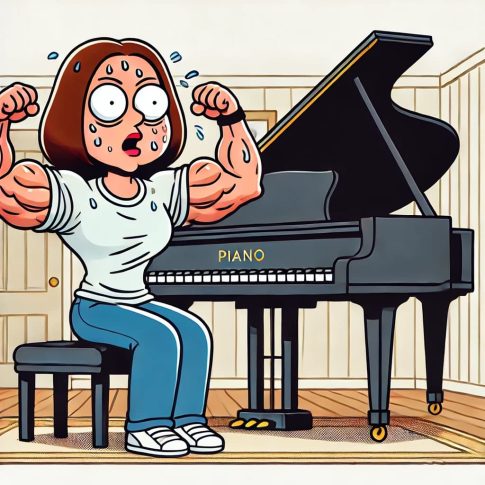

ではいったい、どんな練習をこの一週間してきたのかというと、なんともシンプルで簡単なことである。ただ単に「めちゃくちゃゆっくり弾く」ということだ。

ただし、「ノーミスで」という条件がつく。そして、この「ノーミス」の捉え方こそが、今までのわたしに足りない感覚だったのである。

めちゃくちゃゆっくり弾いて、一つでもミスをしたらさらにゆっくり弾く・・どこまでもどこまでも、底なし沼にはまったかのようにずぶずぶと沈んでいくスピードの中で、ただ単に音の羅列を追っているとなぜかミスを誘発する。だからまたスピードを下げる・・という地獄を往復する途中で、わたしはとある二つの真理に気が付いた。

まず一つは、ミスを恐れて「音の羅列」を繰り返そうとすると、数学的あるいは機械的な感覚となり、音楽すなわち芸術としての価値がゼロになる。それゆえに、〇×クイズに成功し続けるかのような、単発での成功しか得られない。

あくまでわたしが行っているのは、音楽であり芸術である。音のミスがなかったからといって、良しとされるものではない。それゆえに、ミスなく音を出すことよりも、全体の流れ——少なくとも一つのフレーズや小節など、曲が持つ最小単位を維持して——を意識したうえで、ミスなく弾けるかどうかがカギとなる。

ただやみくもに、音楽性のない「ノーミス」を目指したところで、結果として遠回りになる・・ということを、沼にハマりかけながら知ったのである。

そしてもう一つは、じつは自分自身で気がついている「ミス」について、知らんぷりしない・・ということだ。

聞いた感じはノーミスだったとしても、音を出す瞬間の指の違和感や無駄な力の入り方など、自分自身ではわかっている「しまった!」について、これまでわたしはずっと無視し続けてきた。「違和感あったけど、ミスしてないしいいや」「ちょっと力んじゃったけど、たまたまだから大丈夫」などと、都合のいい解釈をしては”ミス”を認めなかったのだ。

だが、それこそが成長を妨げる最大の要因だった。

音さえ間違っていなければ「ノーミス」だ・・という考えは間違っている。もちろん、それも含めての話ではあるが、それ以前に「自分の体や感覚として、無理をしたり不自然だったりする部分がある」とすれば、それこそがミスなのだ。

そんなこと、本当は分かっていたはず。それなのに、なんとなくスルーしてきたからこそ、いつまでたっても本質的な部分の改善がされなかったのだ。

ピアノに限った話ではないが、表面上うまくいったとしても、それが偶然なのか必然なのかは、ほかでもない自分自身がよく分かっている。そして、そこを追求する勇気の有無で、自分自身の成長を手に入れられるかどうかが決まる。

そして言うまでもなく、わたしにはその勇気がなかった。だからこそ、見て見ぬふりをし続けてここまで来たのだ。

だがこの一週間、その小さな違和感と向き合い潰してきたからこそ、8ケ月もの長い月日を凌駕する結果を手に入れることができた。無論、完璧には程遠い。なんとか必死に食らいついているだけで、これからもこの現実から目を反らすことはできないだろう。

それでも、先週までの自分ではないことは明らか。わたしにしか分からない「ミス」と真摯に向き合うことを決めた今、もはや怖いものなどない気がするのだ。

——この二つの発見をしたことで、今までは聞くに堪えないモーツァルトだったのが、なんとか聞くに値するレベルまで上げることができた。

先生からしても、「さすがにこの内容では及第点はあげられない。かといって、何か月・・いや、何年やっても改善される余地はなさそう。いったいどうすればモーツァルトを終わらせることができるのだろう」という、見えない不安でいっぱいだったはず。

その証拠に、過去に何度も「もうやめてもいいのよ」とか「この曲はいったんお休みにしましょうか」などと、モーツァルトから切り離す試みを示唆するも、それでもわたしが頑なに拒み続けた結果、今日までずるずると引きずってきたのである。

自分自身を知るというのは、ある種の恐怖を受け入れる覚悟が必要。しかしながら、その本質に触れることを避けていたのでは、いつまでたっても根本的な解決には至らず、どんなに表面を取り繕ったとしても、それは虚しい”張りぼて”でしかない。

だからこそ、世間一般でもてはやされるセオリーやレクチャーではなく、自分自身がどうなのか・・という部分にこそ、成長や改善の本質があると声を大にして言いたい。

繰り返しになるが、これはピアノに限った話ではない。同じ人間から発せられる動作や行動ならば、すべてに共通するからだ。

それゆえに、なにか上手くいかないことがあるならば、技術や見た目など表面上の修正ではなく、性格や思考を含む内面的な部分を見直すことで、その答えにたどり着く可能性がある。

自分自身の性格や考え方、あるいは視点が変われば、同じ動作でも結果が違ってくるように、まずは己を知ることが成長・・ひいては成功への第一歩となるわけだ。

(さてと、また地獄のスローモーションに取り掛かるとするか・・)

コメントを残す