私のサテライトオフィスでもあるスタバ。朝起きればスタバのトールドリップで一日の始まりを整え、午後のひと時にはスタバのダブルトールラテ・ブレべミルクでチルアウトし、夜中ともなればスタバのアイスグランデアメリカ―ノで明日の朝までにどうにかすべき仕事のブーストアップをする。

私の人生はスタバとともに始まり、スタバとともに終わるといっても過言ではない――。それほどまでに愛したスタバを嫌いになるのに十分な出来事があった。無論、スタバの商品や店員に問題があったわけではない。

ただ、私の神経を逆なでするやり取りが目の前で行われたのが、たまたまスタバだったというだけで。

*

「ねえぇ、あたしたち付き合っちゃう?」

猫なで声で男の頬をつねりながら、メンヘラの女がそう囁く。

(久々に見たぞ、リアルメンヘラ。あれはわざとではない、本当にメンタルを病んでいる人間だ)

女は細身の体をくねらせ、妖艶な表情を浮かべながら男に絡みつく。ちなみにここは目黒のスタバ。そういう行為をする場所ではないのだが、それすらもわからないからこそ「病気」なので責められない。

これに乗る男も男だが、想像するにまったくモテないわけではない。過去に女はそこそこいたはずだが、どれも中の下くらいの平凡な女性ばかり。

男の年は40過ぎくらいだろうか、仕事もできるし金もある。なぜなら使用感のあるHUBLOT(ウブロ)に、泰八郎謹製(タイハチロウキンセイ)の黒縁眼鏡。髪の毛はやや薄くなってきているが、それが気にならないほどに身なりは整っており好印象。ベタなブランドで着飾るわけでもなく、さりげないオシャレができるあたり、デザイナーとかクリエイターとか、自らの作品で勝負してきた感がある。

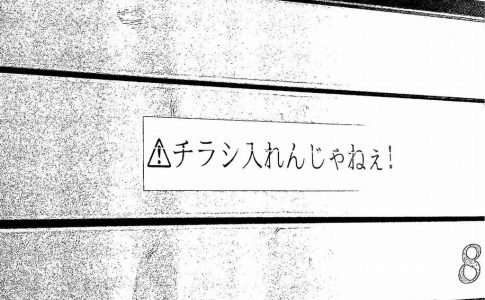

だがいかんせん女からの押しに弱い。でなければ、デザイナーアートで彩られた神聖なる目黒のスタバで、メンヘラにすり寄られて押し倒されるという醜態を晒すことなど、あるはずがないからだ。

女は舌っ足らずな口調に乗せて、わざと誇張した身振り手振りで自分の仕事の進捗を説明している。細い指先には深紅のネイル。手の甲の血管の感じからして30代半ば。黒髪のワンレンボブが、顔を斜めに傾けるたびに耳からこぼれ落ち、瞳と唇を隠す。髪の毛の間から見える耳には、大きなシルバーのイヤリングが揺れている。

落ち着いたオレンジ色のワンピースに、カチッとしたベージュのコートを羽織る姿は、こちらもデザイナーやアパレル系の仕事に見える。二人の会話からも、何らかのプロジェクトに関りがあることは間違いないが、わりと有名なブランドの名前も挙がっていたため、どういう関係性なのか興味がある。

「あたしね、付き合うってよくわからないの。男の人って、付き合うとすぐに結婚したがるんだもん」

しなやかな細い指を男の指と絡めながら、物欲しそうな表情で男を見上げる。

(いや、その発言は嘘だろう。逆にオマエが男にそう迫った様子が容易に想像できるぞ)

すると男はとんでもなく間抜けな返事をした。

「なんでだろうね、家庭的だから?」

私は吹き出しそうになった。じつは私も、あの発言に対してどう返事をするのか、一緒に考えていたのだ。

明らかに嘘だとわかるが、男はバカな生き物ゆえその嘘に飲み込まれている。家庭的の「か」の字も出てこないオーラを放つこの女の、どこにそんな要素があるというんだ。それどころかメンタルを病んでいるんだぞ。しかも長期間ずっとこの調子だとすると今後が心配だ。いまも通院を続けているのだろうか?薬は合っているのだろうか?むしろそっちのほうが気になってしかたない。

「そろそろ行こうか」

今後の展開が待ちきれないといった表情で、さっきからソワソワしている男はコーヒーカップを片付け始める。もちろん女は何もせず小刻みに揺れている。たまに細い指をヒラヒラさせては、淫靡な顔付きで男の頬や首を撫でまわし、片付けを中断させる。

男はおもむろにトレーを持ち上げると返却台へと歩き出した。そんな男の背中を確認した瞬間、女はスマホを取り出しLINEの確認を始める。まぁ想像範囲内の行動だが、驚いたのは次の瞬間、舌打ちをしながらスマホを投げ捨てたことだ。

「チッ」

さっきまでのスローでいやらしいメスの表情はどこへいった。この顔を、この舌打ちを、あの男は知っているのだろうか――。すると男が戻ってきた。女はもちろん、さっきまでのメンヘラにちゃんと収まっている。これも、わざとというより本能的にこうなるのだ。あざといとか、そういう薄っぺらいレベルの変化ではないわけで。

とそのとき、呆気にとられる私の視線に女が気づいた。

とろんと下がった目じりが瞬間的につり上がる。この豹変ぶりはいつ見ても素晴らしい。普通の女には決して出来ない、恐ろしいほどに生々しい変化。そして私から決して目を離さない強い意志がある。睨むというより、目の奥で私の心を読み取っているかのような、人間離れした眼差しだ。お互いに、お互いの腹の内を探るように視線をぶつけ合う。

すると男が、女の首にマフラーを巻いた。いつまでたっても立ち上がろうとしない女を促すための行為だろう。これに対して女はこう言った。

「マフラー巻いてくれるの待ってたの。首をこうして、巻きやすくしてね」

媚びるような目つきで男の下半身に手を回す。

*

今からでは遅いだろうが、一度だけ私の言葉に耳を傾けてはもらえないか。この女だけはやめておけ。間違いなく後悔する。取り返しのつかないことが起きる、ということだけは保証する。だからこの女だけはやめておけ――。

サムネイル by 希鳳

コメントを残す