毎日顔を合わせていると、気がつかない変化というものはある。とくに男は、女の髪型やメイクが変わったことなど気づきもしない。毎朝顔を合わせる妹でさえ、髪染めただのグロス変えただのいわれても、分かるはずがない。興味がないといえばそれまでだが、自分にとって害がなければ、という言い方が正しいか分からないが、他人の変化に敏感でいられるほど俺は暇じゃない。

だが今日、友人の明らかな変化に俺は気付いた。そしてそれは他の誰も気がつかない微細なもので、こんなことを言ったら俺がおかしい奴だと思われるだろう。しかし冷静に考えればわかる。人間が持つクセや能力が、たった一日で変わることなどありえないということは。

*

俺は都内の医学部に通う学生。実家の整形外科を継ぐために、半分コネで潜り込まされたわけだ。コロナ禍でオンライン授業が増えるなか、今月から臨床実習が始まることとなった。そして同じグループになった松木という男と仲が良くなり、行動を共にする機会が増えた。

松木は変わった男だ。こいつの家は代々医者の家系であり、優秀で毛並みが良いことに異論はないが、好奇心旺盛で探求心がやたらと強い部分がある。つい先日も、「ヒトの心理について実験がしたい」と言って、六本木のど真ん中で堂々とナンパを始めたんだ。俺はその様子をガードレールに座って眺めていたが、何度失敗してもすぐに次へと進める姿には、哀れみというより尊敬の念を抱いた。――繊細な俺なら、一人目でもう帰るだろうから。

そんな松木は最近、クローン技術について興味を示している。裏ルートで某国から研究参加の話があるらしく、語学が堪能なヤツはせっせとSNSでやり取りをしていた。再生医療や難治性疾患の治療分野に進みたい松木にとって、日本国内の環境だけでは物足りないのは分からなくもない。だが俺たちは、研究医ではなく臨床医になるべく日々を過ごしているわけで、とくにアイツの実家はその地域でも有名な病院であり、親父の後を継ぐ日は早ければ早いほうがいいと脅されているくらいで。

ちなみに体細胞クローン技術は、メディアの報道などで聞くほど簡単なものではない。そもそも遺伝子発現において多くの異常がみられるし、奇形も多い。さらに誕生することができる個体というのも数パーセント程度で、一般的に期待されているようなクローン動物というものは、そう簡単には生まれないのだ。さらに人間に至っては倫理的な問題の壁が厚すぎて、臨床まで降りてくるのは相当先の話になるだろう。とはいえこれは日本での話。海外では倫理観なんてものは度外視で、医療の進歩一点に的を絞って研究が進められている国もあり、実際のところはどこまで技術が確立されているのか分からない。

今日の昼休みのこと。炭酸嫌いの俺は、コンビニのレシートで当たったモンスターエナジーを松木にあげた。校内のラウンジで隣りのテーブルに座る松木に向かって、「松木!」と呼びかけながらモンエナをフワッと放り投げた。

松木は球技が苦手らしく、投げた物をキャッチすることが下手。パンや筆記用具を投げて渡すと、大体の場合が落としたり、あるいはあたふたしながら両手で抱え込んだりと、そんなアイツを見るのが面白くてわざとやっている部分もある。

ところが松木は、今日に限ってモンエナを片手でキャッチしたんだ。まるで野球部出身であるかのように、華麗で無駄のない動きでスナップを利かせながらパッともぎ取った。俺は度肝を抜かれた。今日もまたドギマギする松木を見てニヤニヤしてやろうと思ていたのに、あんなにも鮮やかにカッコよくキャッチできるなんて、思ってもみなかった。

ほかにも異変はあった。ペン回しだ。アイツはペン回しが下手で、いつもどこかに飛ばしていた。ペンがテーブルや床に落ちる音がうるさいので、一度キレたことがあるくらい、一回りもできずにすっ飛ばしていた。そんな松木が、弁当の箸をクルクルとキレイに回しているじゃないか。

(こんなことって、あるのか・・・?)

俺は俄かに自分の目が信じられなかった。俺は何を見せられているんだ?目の前にいるアイツは、松木じゃないのか?まさか、クローンなんてことは――。

頭を横に振る。そんなバカげた話があるか。仮にクローン人間だったとしても、同じ年齢に育つまでに何年かかると思ってるんだ。ましてや同年齢ということは、松木が生まれた時点でクローン人間も誕生していなければ辻褄が合わない。そんなこと、現実的に起こり得ない。バカか俺は。

そんなことは分かっている。分かっているが、胸騒ぎが止まらない。そうだ、あの話をしてみよう。俺と松木しか知らない、あの話を。

「松木、そういえばあの実験てどうなった?ほら、オマエがフレンチ行かなかったあの日の」

すると松木は笑顔でこう答えた。

「え?なんだっけフレンチって」

――背筋が凍った。コイツは松木じゃない。もしも松木ならば、あの重大な事件を忘れるはずがないからだ。

「オマエがフレンチ行かなかったあの日」というのは、松木が彼女にプロポーズするために、一か月前からフレンチの予約をしていた日のことだ。しかし運悪く、いや、大学としてはラッキーな話だが、松木はあの日の夕方、とんでもない発見をしてしまったのだ。それは既存の概念を覆す可能性のある発見であり、経過観察のためにその場を動くことができなくなった。

彼女には「変化が確認できればすぐに向かうから」と、実験の進展に期待を寄せつつも、彼女に対する罪悪感と後悔に苛まれながら、松木は結局朝の6時まで研究室にいた。その結果、プロポーズは失敗に終わったのだ。

そんな人生の中でもダブルで重要な事件が起きた日のことを、仮に詳細まで触れなかったといえ、ピンと来ないはずがない。そしてここまでの松木の変化、そう、片手で缶をキャッチしたことや、箸でペン回しをやってのけたことなどを踏まえると、コイツは松木だが松木ではない。もはや何者なのかは分からないが、俺の知ってる松木ではない。ほくろや生え際の形、首のしわまで松木と同じだが、中身が、いや、魂が松木ではない。

「オマエは、誰だ?」

そう聞きかけて、慌てて口をつぐんだ。聞いたところでどうなる?本当のことなんてしゃべりっこない。さらに俺が異変に気付いたとバレれば、俺が消されるのかもしれない。

うつむいていた松木が顔を上げた。黒く澄んだ瞳の奥で何かが光ったのを、俺は見逃さなかった。

(了)

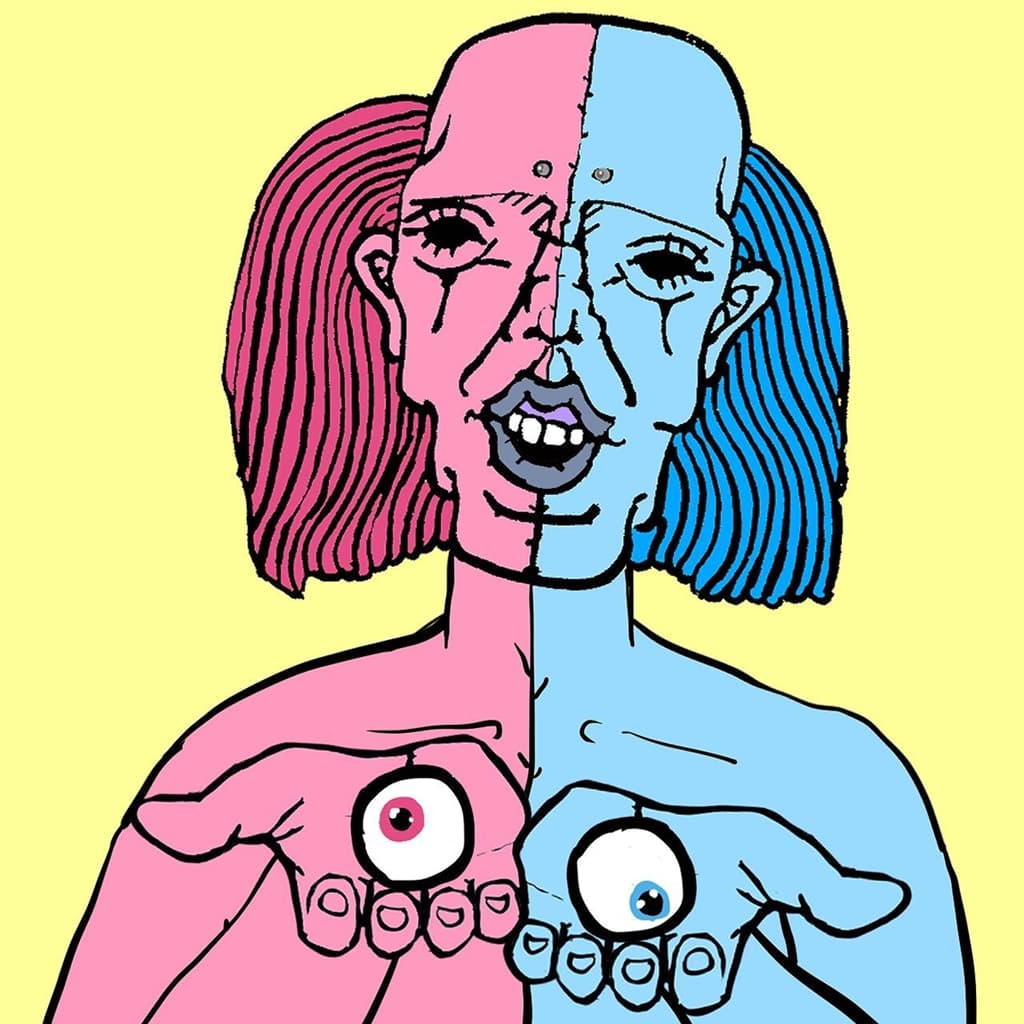

サムネイル by 希鳳

コメントを残す