ピンポーン。

部屋のチャイムが鳴る。モニターを覗くとクロネコヤマトの配達員の顔。

――キタ!

速攻でエントランスの開錠ボタンを押し、玄関のドアレンズ越しにエレベーターの到着を待つ。

「冷蔵でお届けものでーす」

でかい段ボールを、さらに透明なポリ袋(70リットル)で包んだ、バカでかい風呂敷包みのような荷物を手渡される。

――ブツが到着した。

*

仕事の伝達方法で怒りを覚えたわたしは、昨夜からイライラしている。怒りを鎮めるてっとり早い方法はなんだろう。もちろん、原因が解決すればいいのだが、それが無理な場合イライラは募るばかり。

そんな状態で朝を迎えたわけだが、どうやら目の前に横たわるこの段ボールが一つのカギとなりそうだ。

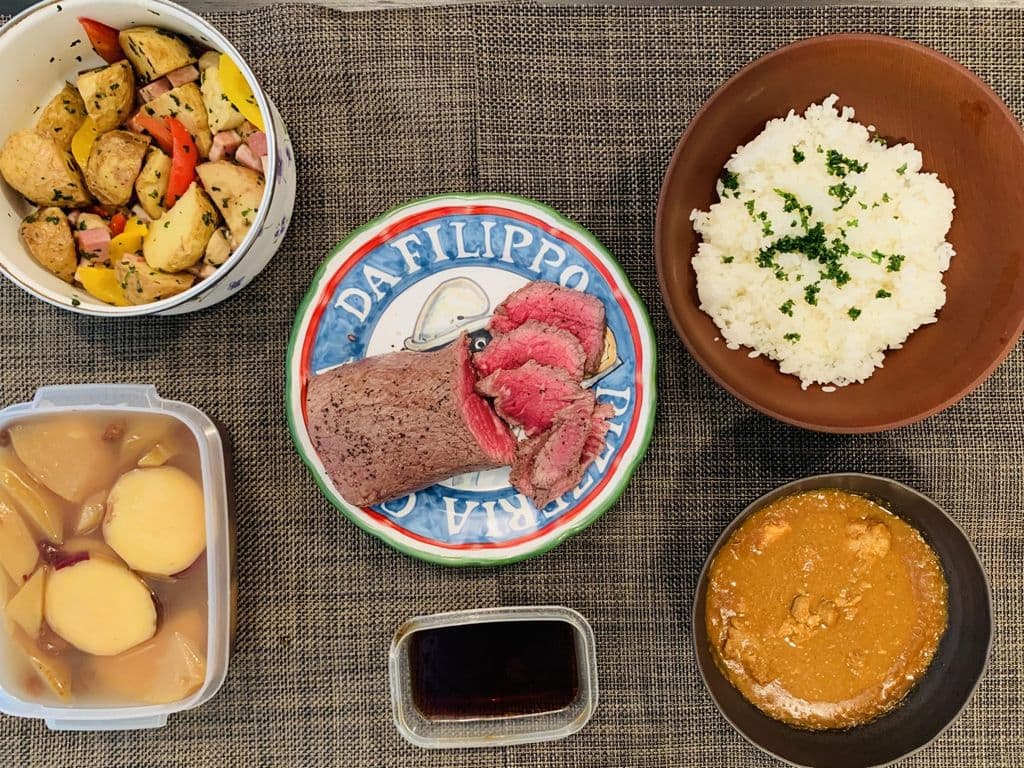

ガムテープをベリベリ引っぺがし段ボールを破壊する。そして勢いよくフタを開けると、そこにはまばゆいばかりの料理の山が姿を現した。

――おおお!!!!

現金1億円よりも価値のある、見事な手料理たちが鎮座している。大興奮のわたしは手あたり次第に容器を取り出すと、テーブルに並べ始めた。途中、隅っこから小さなメモ書きが。

「バターライスを温めるとき、同梱した刻みパセリを・・・」

そうか、バターライスが入っているのか。

わたしは穀物が好きだ。とくにモチが好きだが、だんごや米、トウモロコシも大好物。そして「変な食べ方」と揶揄されるが、板チョコのようにバターにかじりついて食べるのが好きだ。そんなわたしに対して、バターと米が一緒になったバターライスなど見せようものなら、がっつくに決まっている。

全ての食べ物を段ボールから取り出す前に、まずはバターライスをレンジで温めることにした。3.5合の米を使ったバターライスは、重さ1キログラムを超えている。ずっしりと敷き詰められた米を眺めながら、一言。

「圧巻」

このバターライスを作ってくれたのは、大学で教鞭を執る友人だ。品行方正、育ちの良さが顔に出るとはまさに彼女のこと。そんな才媛、果たして3.5合のバターライスを作りながら何を思っただろう。

「わたし、相撲部屋の女将になったのかしら」

まぁ家族の食事を作ることを思えば、さほど変わらない量かもしれない。だが、一人暮らしのわたしにとっては非常に喜ばしい量である。

そして女将の指示どおり、刻みパセリをバターライスにまぶしてレンジへ放り込む。

――チン♪

2分ほど温めると、さっきまでひんやりパサパサだったバターライスが、ツヤツヤのホクホクに生まれ変わった。

実は今回、フルーティーなカレーを食べさせてもらえるというありがたい提案があり、オマケとしてバターライスが付いてきた。しかし穀物好きのわたしにとっては米がメインとなり兼ねないので、とりあえずはバターライスのみを味わってみる。

(省略)

こ、これがバターライスというものか。もう少し食べてみよう。

(省略)

しまった!カレーを食べる前にバターライスだけで3分の2を食べ尽くしてしまった。とりあえずカレーも食べておこう。

(カレーをレンジで温める)

うん、美味い。風味はたしかにフルーティーだが、後を引くスパイスの辛さが、しっかりとカレーであることを主張している。むしろ、これをライスと合わせてしまうのはもったいない。これはこれでカレースープとして堪能しよう。

(再び、バターライスをレンジで温める)

――絶句。この美味さはいったい何なんだ。米が特殊なのか?バターが特殊なのか?

わたしは十二分に味わいつつも、あっという間にバターライスを食べ尽くしてしまった。一食で3.5合の米を食うのは、久しぶり。そして、バターライスに続いてカレーのほうも食べ尽くしてしまった。

この2つの食糧は、容量3リットルのタッパーに詰められていた。そのため、ワンドア冷蔵庫の我が家では保管が難しいと憂慮の末、製氷機の枠を取り外してまでスペースを確保した。それなのに、冷蔵庫にしまう間もなく完食してしまったのだ。

――女将さん。オラ、立派な相撲取りになる。

*

・・・ううむ。結局のところ、飯を食うことで怒りが消えるのか。いや、美味い飯を食ったから怒りが消えたのか。食わずにはいられないほどの美味そうな飯にがっついた結果、満足のあまり怒りも消失したのだろう。

わたしは昨日、涙を代用することで怒りを消化させられたらいいのに、というようなことを述べた。しかし、怒りのエネルギーを体外へ放出しなくても、食べ物を体内へ詰め込むことで、ある程度の怒りがコントロールできるということを知った。

それが「手作りの美味い食べ物」であればなおさら、効果は何倍にも膨らむこともわかった。

――そもそも「手作り」という時点で「美味い」が確定し、それだけで幸せを感じるものなのだ。

コメントを残す