巷では「8月1日から健康保険証が使えなくなる」と、穏やかでない噂が流れている。社労士であるわたしも、「どうするべきか」という相談を受けたことで事態を把握したのだが、結論から言うと「後期高齢者医療の被保険者証については、全国統一で2025年7月31日が有効期限となるため、それ以降は使用不可となる」というのが正しい内容。

加えて、国民健康保険の被保険者証についても、「有効期限が2025年7月31日までの市区町村がほとんどだが、保険証に記載された有効期限が到来するまでは使用可能」という形で、順次、従来型の保険証が失効することとなる。とはいえ、多くの自治体がこの内容で足並みを揃えている模様なので、やはり同日付で失効するケースが多いと思われる。

ちなみに、わたしは協会けんぽの被保険者であるため、「保険証の有効期限」というものは存在しない。国保や後期高齢者医療の場合は、発行から一年間という有効期限が設定されているが、健康保険はその企業に在籍する限り(加入条件を満たしている場合)は被保険者の状態が続くため、券面に有効期限は記載されないのだ。

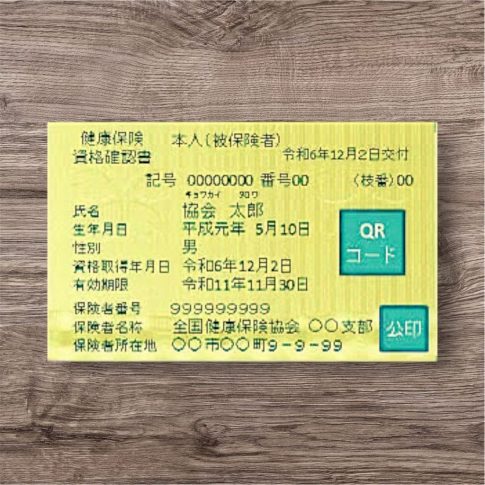

かくいう健康保険証も、手持ちのカードが使用できるのは今年の12月1日までで、それ以降は使用不可となる。だが、現在健康保険の被保険者であり、なおかつ2025年4月30日時点でマイナ保険証を有していない者に対しては、「資格確認書」という黄色いカードが順次送付(東京都は8月1日から9月12日)されることとなっており、保険証が失効した後はこの資格確認書を提示することで、従来通りの3割負担にて医療機関を受診することができる。なお、券面の形状や内容は健康保険証とほぼ同じで、色だけが青色から黄色に変わる感じだ。

話を冒頭に戻すが、マイナ保険証の登録をしておらず、7月31日にて有効期限が切れた保険証を持って医療機関を受診した場合、当然ながら医療費の負担は10割(全額自己負担)となる。

そもそも有効期限のある許可証・・たとえばパスポート、自動車などの運転免許証、銃の所持許可証などは、事前に更新手続きを行うのが常識。だが、国保や後期高齢者医療についてはこれまで一年単位での自動更新が行われてきたため、有効期限というものの認識が薄いのは事実。そのため、ついうっかり従来の保険証を提示していまうと「こちらは期限切れですので・・」と、突っ返されてしまうのだ。

しかしながら、各自治体は保険証の有効期限内に資格確認書の送付を行っている(今後発送の自治体も含む)ので、郵送物をちゃんと見ていれば資格確認書の存在に気づくはず。そして、この件で興味深いのが、「マイナ保険証の登録をしていない国保加入者にのみ資格確認書を交付する自治体と、それらによらず国保加入者全員に対して交付する自治体とが存在すること」である。

たとえば、港区や品川区など多くの区ではマイナ保険証未登録者のみへの自動交付としているが、渋谷区と世田谷区だけは「国保加入者全員」を対象とする、区独自の判断を下したのだ。これについて、事務作業の煩雑さを考慮すれば渋谷区と世田谷区の判断が妥当といえるし、マイナ保険証が使えなかった場合のお守り代わりとして、資格確認書を所持しておくことはアリだと思う。

ところが、厚生労働大臣は「資格確認書の一律交付は認められない。制度の趣旨にそぐわない」と、異論を唱えた。・・そりゃそうだ、国としてはマイナ保険証への一本化を血眼になって推し進めているのに、すべての加入者へ資格確認書を送られてしまったのではマイナ保険証の利用率が下がる恐れがあるわけで。

このようなこともあり、マイナ保険証の強行突破には無理がある・・と考えた政府は、諸々の混乱を回避するべく、6月27日付でこのような通達を出した(以下、抜粋)。

Q)多数の自治体で国民健康保険の健康保険証が有効期限切れにより順次失効するが、

・有効期限が切れた健康保険証を引き続き持参してしまう患者や

・健康保険証の切り替えに伴って通知された「資格情報のお知らせ」のみを持参する患者

に対しては、どのように受給資格の確認をするのか。

A)患者が有効期限を迎えた従来の健康保険証からの切り替えやマイナ保険証の電子証明書の

有効期限の更新等への対応が必要な中において、こうした場合の移行期の対応として、患者

に 10 割の負担を求めるのではなく、保険給付を受ける資格を確認した上で適切に受診が行わ

れるよう、被保険者番号等によりオンライン資格確認システムに資格情報を照会するなどし

た上で、患者に対して3割等の一定の負担割合を求めてレセプト請求を行うこととする運用

は、保険医療機関等の現場における実態を勘案すれば、暫定的な対応として差し支えないも

のと考える。

相変わらず回りくどい言い方ではあるが、要するに期限切れの保険証を持参したとしても、どうにかして被保険者であることの確認ができれば費用負担は3割でいいですよ・・ということだ(2026年3月末までの時限措置)。

余談だが、後期高齢者医療の加入者については、申請不要で資格確認書が一律交付されている。理由は、「後期高齢者はマイナンバーカードの普及率が相対的に低く、オンライン視覚確認書が困難な事例が多いため」としているが、全国保健医療団体連合会のサイトによると、今年4月時点でのマイナ保険証の利用率がもっとも高いのは65~69歳、続いて70~74歳という前期高齢者層で、75歳以上も20代前半と2%の差であり、そこまで「利用されていない」わけではない。

にもかかわらずなぜ一律交付したのかというと・・やはり、手間のかかるトラブルを未然に回避するのが目的だろう。であれば後期高齢者のみならず、健康保険制度のすべての加入者へ資格確認書を交付してもよさそうなものだが、マイナ保険証を推進する立場としては断じてあるまじき行為ではあるため・・(以下、自粛)。

*

そんなこんなで、マイナ保険証未登録の国保加入者は「手持ちの保険証に記載された有効期限と、資格確認書のチェック」を、健康保険被保険者は「今後送られてくる資格確認書の受け取り」を怠らないよう注意してもらいたい。

コメントを残す