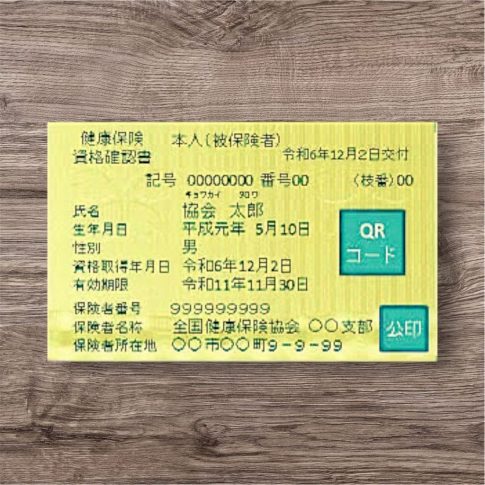

5月16日に閣議決定した「年金改革法案」は、今国会で成立する見込みとなった。これにより、多くのパート・アルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)へ加入することとなる模様。

そして、改正法案では「年収106万円(賃金月額8.8万円)の壁」が撤廃されることとなったが、国として公平感をもたせるならば仕方のないことである。

裏を返せば、東京都の最低賃金が1,163円であるのに対して、全国で最も低い秋田県が951円であることを鑑みると、同じ時間働いたとすると212円の差が出てしまう。

地域格差を考慮すればやむを得ないことではあるが、殊にシステムエンジニアやデザイナーなどクリエイティブな業種、さらには全国チェーンの飲食店等で働く者からすれば、同じ仕事をこなしているのに会社の所在地で労務に対する対価が変動するのは、ちょっと納得がいかない気持ちもあるだろう。

だが、それゆえに免れていた適用拡大による社保加入の要件だったが、今回の法改正により地方へも波及する流れとなった。

さらに、これまでは被保険者数が50人超の企業が社会保険の適用拡大の対象となっていたが、2035年をゴールとして段階的に企業規模要件が撤廃されることとなる。

具体的なプランの発表はまだ先になるが、2027年10月に被保険者数36人以上、2029年10月に21人以上、2032年10月に11人以上、そして2035年10月に撤廃・・という案が有力。

そのため、パートやアルバイトとして週20時間以上働く労働者を雇用する企業で、社会保険の被保険者数が先述した人数に該当する場合は、近い将来、社会保険料の負担が増えることを覚悟しなければならない・・というわけだ。

なお、個人事業主で法定17業種に該当しない業種・・たとえば、飲食サービス業や理美容業、宿泊業、宗教などについては、これまでは社会保険の強制適用はなかったが、2029年10月からは5人以上の労働者を雇用する新規事業所は強制適用となる。

その一方で、既存の事業所は当面適用除外が維持される模様。この「当面」というのも曖昧なもので、わたし個人の考えとしては(法人の企業規模撤廃のゴールとなる)2035年が限度ではないか・・と予想しているのだが。

こうなると、個人事業として飲食店を営んでおり、多くのアルバイトで切り盛りしている店舗にとっては、近い将来多額の出費が必須となる。とはいえ、学生アルバイトが中心ならばそこまで深刻な問題にはならないが、そうでない場合は死活問題になりかねない。

しかも、労働者側が本当にソレ——すなわち、社会保険への加入を望んでいるのだろうか。

「社会的共助」や「世代間扶養」に基づいた現行の社会保障制度は、たしかに素晴らしい仕組みではある。だが、世代というものの割合(バランス)が均衡のとれたものでなければ、そもそも成り立たないのも事実。

そのため、不足分は公費負担を増やすか保険料額を上げるか、保険料を納付する人数を増やすかのいずれかになる。無論、公費である税金を投入するは当然のこと、高所得者の保険料負担を増やすべく、保険料等級の上限を上げることで財源確保を画策しているのが現状。

だがこれらに加えて、保険料を徴収する人数を増やすためには「被保険者数」を増やすことが必須となり、そのためにも「週20時間以上働く労働者」を、事業主の営業形態(法人・個人)や業種にかかわらず、強制的に被保険者とすることへ踏み切ったのが、今回の改正法案の内容である。

そして、この流れの一番の問題点というか懸念事項として、被保険者が増えるイコール「事業主の費用負担が増える」ということが、あまりにスルーされていることだ。

たしかに、キャリアアップ助成金や社会保険適用促進手当など、国が事業主に対して支援する制度は準備されていえるとはいえ、これらも単純に費用が支給されるだけでは済まされない。当然ながら、助成金の受給期間が終わる数年後を見れば、事業主の費用負担は確実に増えるわけで、うまい話でもなんでもないのだ。

とはいえ、保険料の負担を折半するというのが法律で定められた義務であり、ここを変えることは難しい。だからこそ、もう少し事業主の身になって検討してもらいたいのである。

*

ない袖は振れぬ——まさにこの言葉がピッタリくる気がする。製造業のように、売れば売っただけ利益になる業態もあれば、法律によって上限が決められている業種・・たとえば介護事業などは、利益を上げたくても叶わない。

飲食店もそうだが、料理の内容や席数が決まっていれば回転数を上げるのも難しい。ましてや、材料費や輸送費の高騰に伴い原価が上がっているにもかかわらず、さらなる費用負担は”地獄の仕打ち”といっても過言ではない。

・・こんなことを繰り返していれば、事業主はいつしかヒトを雇わなくなるだろう。だって、なんのために事業を営んでいるのか、本末転倒にもほどがあるからだ。

そして、雇われる側も危機感を持ったほうがいい。いつまでも「事業主におんぶに抱っこ状態」が続くなどとは、考えないほうがいい。いずれスパっと切られる可能性を踏まえて、自立した働き方というのを検討する時期にきているわけで。

”日本は平和で安定した国”という神話は、すでに崩壊している。その証拠に、今が仮に有事だとすれば、社会的に起きている様々な変化にも得心がいくはず。「今は平時で、穏やかな日常を過ごしている」なんて妄想を抱いている者がいるならば、一秒でも早く目を覚ますべきである。

コメントを残す