かなり気が早い話ではあるが、来年の5月4日にピアノ教室の発表会が開催されることとなった。会場は「ルーテル市ヶ谷ホール」というところで、教会の中に作られた素晴らしいホールなのだが、そこがまた人気の場所であるため、一年前の時点で”予約合戦”を勝ち抜かなければならない。

ちなみに、今回の予約解禁日に先生は実家へ帰省されていたため、先生の弟も巻き込んで電話をかけまくったのだそう。そして見事に勝ち取った5月4日・・ということだ。

我がピアノ教室は二年に一度しか発表会が開催されないため、来年を逃すとそのまた二年後まで晴れ舞台はお預けとなる。だからこそ、一年前から気合いを入れて待ち構えているわけだが、発表会で弾く曲について「先生の承諾をもらう」という予選会を突破した・・という事実についても、あわせて報告しておこう。

しかも今回は、かなりの大曲(たいきょく)を選ばせてもらった。本来ならば、他人に聞いてもらうに値するくらい弾きこなせる曲を選ぶべきだが、わたしは二年に一度という周期を重んじて、「二年後はもうピアノをやっていないかも・・いや、この世に存在しないかもしれない」という懸念から、これが最後の発表会になっても悔いのない曲を選ぶことにしたのだ。

それゆえに、己の技術やレベルなど度外視で、ただ単にカッコいいとか弾いてみたいと思う曲を候補に挙げてみたところ、そんな”爆弾メッセージ”を送りつけられた先生は、軽やかに既読スルーをしてみせた。

(やっぱりちょっと無謀すぎたか・・)

ところが、前回のレッスンで先生の心境に変化が起きた。

「私の年齢になると、もう”弾きたい曲”とか出てこないのよ。いいなぁって思っても、気力と体力がついていかない。だから、大曲(たいきょく)に挑むなら若いうちにやっておくべきだ・・って思ったの」

——人生は挑戦と失敗の繰り返しである。憧れる曲があっても「どうせわたしには弾けないから」といって、己のレベルにあった小さな曲へ回避するような安全なルートを、残念ながらわたしは持ち合わせていない。

登山の途中で滑落して息絶えてもいい、とにかくその山を登りたいのである。

「でも、わたしがこの曲を弾くということは、先生も一緒に疲れることになりますよ?しかも、早い段階から疲れ続けるという・・」

——そう、生徒が大曲に挑むということは、同時に指導者も疲労困憊になることを意味する。はっきり言うと「できもしないこと」に挑戦するのだから、しかもタチの悪いことに、ピアノ教室の看板を背負って人前で演奏しようというのだから、それは心労が絶えないし苦悩の日々となるわけだ。

すると先生は、

「まぁそういうことになるのよねぇ・・でも、仕方ないじゃない?」

と、苦笑いであきらめを宣言してくれた。

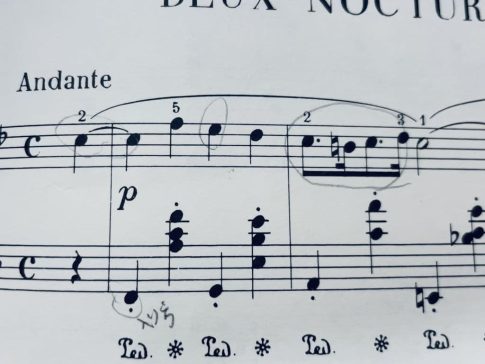

こうしてわたしは、見事に”先生を説得させる予選”を突破したのである。その後、先生の気持ちが変わらぬうちに・・と、すぐさまネットでお目当ての楽譜(エキエル版)を購入した。

とはいえ、まだ発表会の曲には取り掛からない。まずは目の前にあるモーツァルトのソナタを完成させてから・・それからでなければ、新たな楽譜は開けない。なぜなら、8か月かかってもまとまらないモーツァルトに、わずかだが転機が訪れたのもちょうど同じ日だったからだ。

何の曲を弾いているのか分からないくらいの「遅さ」で、かつ、ノーミスで弾く練習を指示されたわたしは、案の定それができなかった。いつの間にかテンポは速くなるし、あり得ないくらいの遅さであるにもかかわらずミスをするし、これはもはやピアノを弾くどころの話ではない。

(これこそが、わたしの性格というか本質的な部分を表しているんだよな)

なんとなく出来ていれば、もうそれで完成だ・・と思い込む悪癖がわたしにはある。そして実際に”完成”したものをばらしてみれば、なんてことはない。まるで張りぼて同然の、みすぼらしくて不安定な偽物でしかないのだから。

そんな”本性”を見事に暴いてくれるのが、モーツァルトのソナタ。どう取り繕っても絶対に完成しない、むしろ胡麻化そうとすればするほど醜くなる・・そんな清廉潔白さが彼の曲にはある。だからこそ、邪悪の権化たるわたしにとっては、いつまで経っても光を拝むことのできない迷宮に迷い込んだ気分なのである。

まずは一歩。その一歩をしっかりと踏みしめて、二歩目の足を出す——。気が遠くなるような作業の繰り返しだが、これ以外にわたしが救われる道はない。そしてその先に、ようやく発表会の大曲が待ち構えているわけで。

*

来年の5月4日、わたしの人間性を賭けた演奏をぜひ聞きに来てもらいたい。一年後の予定が埋まっている・・とは、言わせない。

コメントを残す