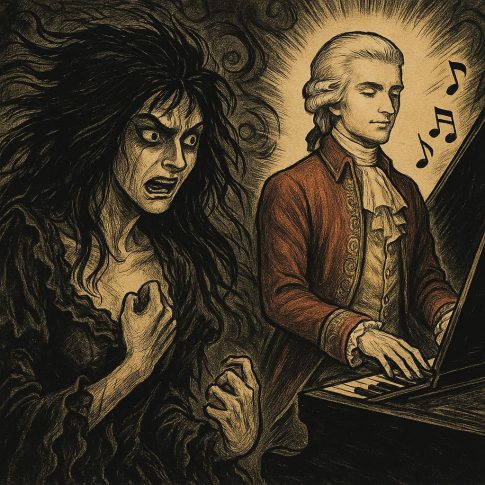

いよいよ来週に迫ってきた、わたし人生初となるミニピアノリサイタル。といっても観客はたったの一人なので、スタインウェイで練習する姿を見学してもらう・・という程度のものなのだが。

そして今日、曲の構成を考えて一つのプログラムを作り上げたわけだが、不運にも右手の薬指を亜脱臼したことで、当初予定していた曲を変更せざるをえない・・というアクシデントに見舞われた。とはいえ、どんな曲でも薬指は使うので、代替曲の候補というのも容易には見つからず、なんとか絞り出すことで帳尻を合わせたのである。

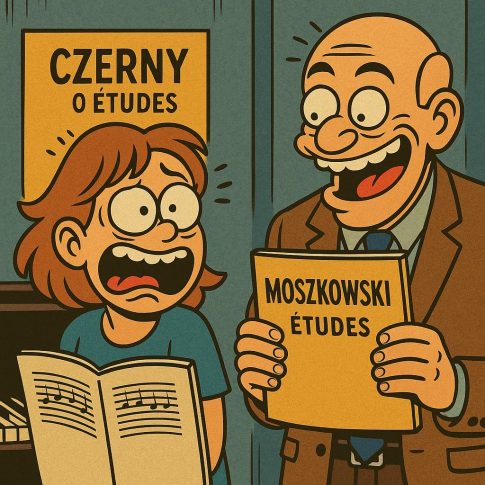

ちなみに、ピアノの先生の先生(元ピアニスト)にプログラムを見せたところ、

「あら・・バッハが分かれているけど、なんで別の曲を間に入れたの?」

という単純な疑問を投げかけられた。たしかに、同じ曲集から二曲選んだのならば続けて弾くのが普通だろう。だがわたしは、ちょっと違う観点からバッハをバラバラにしたのだ。その理由とは、

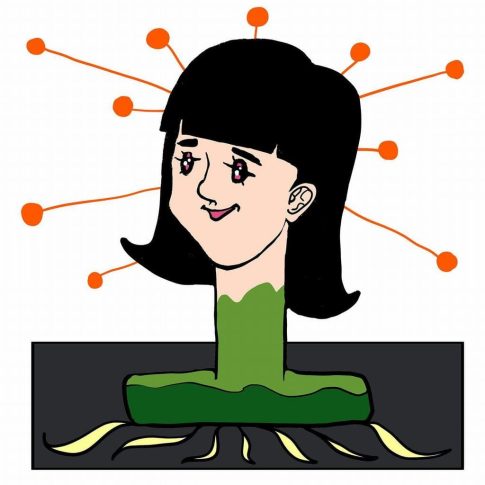

「冒頭から二曲目に使うバッハの13番は、いわば"クラシックの世界へようこそ"的な意味合いで置きました。しょっぱなが近現代の曲でポップにエントリーするので、そこから一気にバロックへ引き戻してからのベートーヴェン。ですが、ベートーヴェンのソナタ4楽章を弾き終えると、ドッと疲れが出てそのまま一気にぐたっとなるじゃないですか? そんな瀕死状態にもかかわらず、次に弾くのが穏やかでいい感じの曲だったりすると、気持ちが追いつかないから無理だ・・と思ったんです。なので、身も心も廃人となった状態で"ゾンビが墓場から這い出てくる"で有名なバッハの9番へと繋ぐことで、瀕死からのゾンビからの復活・・というストーリーが作れると思ったんです。そして、真っ暗な夜空にぼんやりと輝く月を見上げながら、ゾンビはゾンビなりに安寧の時を過ごすんです。それが、トロイメライ。要するに、瀕死からのゾンビからの安寧——という流れにするべく、バッハの9番をここで挟ませる必要があったんです」

という、壮大なロマンが背景にはあるのだ。そして、なんとも屁理屈めいた構成のテーマを聞いた先生は、「なるほど、それはあなたらしくて面白いわね」と言って大笑いをした。

(そうか、この発想はさすがに芸術的ではなかったか・・・)

というわけで、なんとか出来上がったプログラムを通しで弾いてみたところ、トータルで25分かかることが分かった。加えて、とてもじゃないが25分も集中力が続かない・・ということも判明したのである。

(ヤバいぞ。最後まで集中力が続かないとなれば、ラストの曲がめちゃくちゃになるのは想像に難くない。にもかかわらず、7曲中もっともスピードのある曲を最後に持ってきてしまったわけで、これは"ノリで弾き切る"か"大ゴケする"の二者択一だ。無論、最後の最後でコケるのは勘弁願いたいが、かといって別の曲をトリにするには練習時間が足りなすぎる——)

集中力というものは、どんなに鍛えても長時間持続するものではない。とはいえ、人生初のミニリサイタルで後半失速し、最後に大ゴケするというオチは全くもって望んでいない。となれば、なんとか集中力をキープしなければならないわけだが、今さらどうすればそれが可能なのか。

一番簡単な方法は、ゾーンに入ってしまうことだろう。そうすれば、時間も疲労も忘れて最後まで乗り切れるため、終わればぐったりかもしれないが、なんとかゴールまで駆け抜けることができる。

だが、そんな大技を自由に出し入れできるような技量も能力も持ち合わせていないため、ゾーンに期待するのは危険である。ということは、やはり練習するしかないわけだ。

ピアノの練習をしていて不思議に思うのは、自分の意思で弾かなければならない部分と、楽譜に乗っかってしまえば自然と運んでもらえる部分とがあることだ(自分調べ)。

つまり、楽譜に乗っかれる部分を増やせば、集中力の小休止が可能となるかもしれず、そうすれば大波小波を繰り返しつつ25分を乗りきる算段がつく。

(・・よし、練習しよう)

*

こうしてわたしは、「瀕死からのゾンビからの安寧からの全力疾走」を完成させるべく、眠い目をこすりつつ鍵盤と向かい合うのであった。

コメントを残す