――わたしはオッサンなのかもしれない。

そう思ったのは、女子高生の太ももを見たときだった。

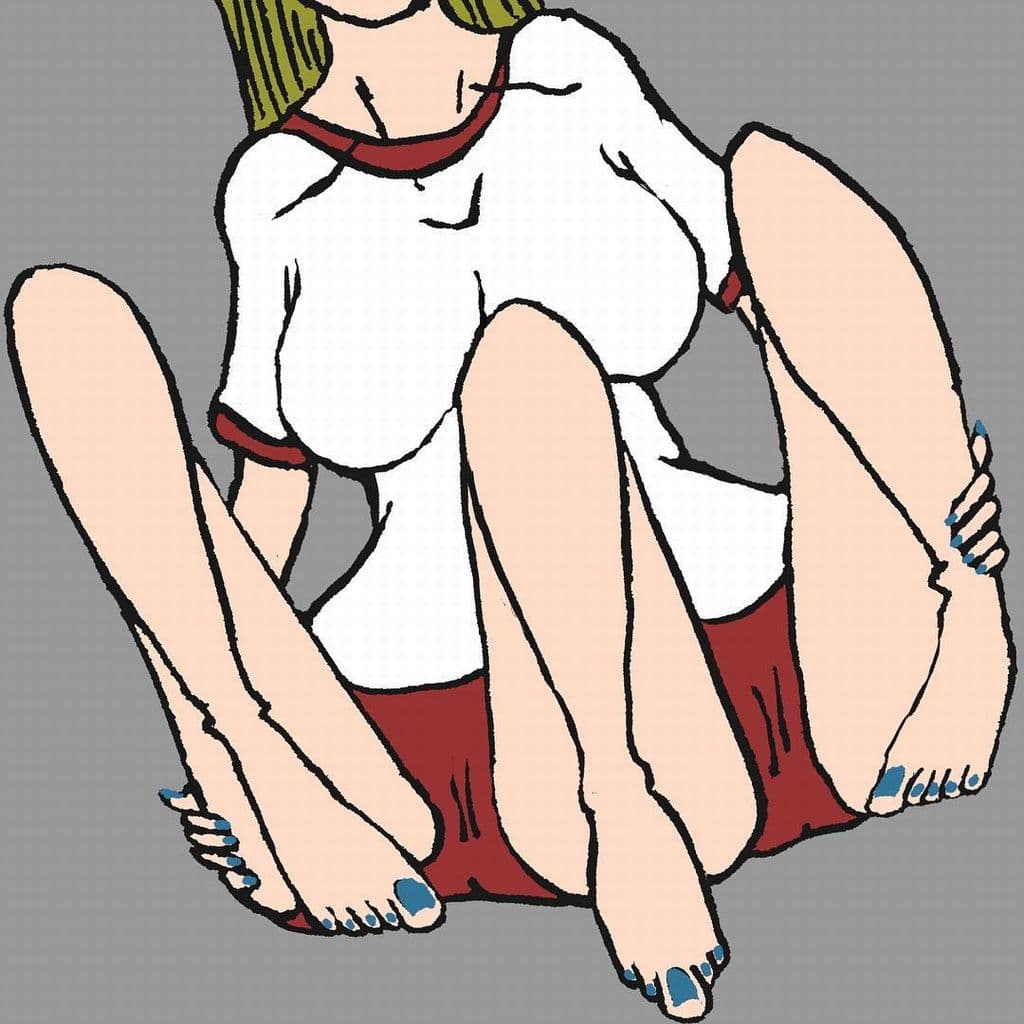

気温6度の寒空の下、短くたくし上げた制服のスカートからのぞく、白くてむっちりとしたおみ足が目に飛び込んできた途端、今まで枯れていたわたしの心に、一気に潤いがよみがえった。

生足って、いいな――。

これはなにもいやらしい意味ではない。生足というのは、生足にしかない魅力とともに、みなぎる生命力というか、生きている証ともいえる弾力的な皮膚と肉によって構成されているからだ。

オッサンらが「触れてみたい」と思うのも、わからなくもない。

中年にもなると、皮膚はゆるやかに垂れ下がり、肉だか脂だかわからない、ぐずぐずのたるんだ脂肪をまとうこととなる。

こんなもの、触れたところで生きている感じはしない。残念な気持ち、あるいは情けない気持ちしか湧いてこないだろう。

そういえば、わたしは今日ひどく落ち込んでいた。

気分は沈み、誰かと話す気にすらなれない心境だった。それでも約束があるので、重い腰を上げて目的地へと向かったのだ。

道路は雨で濡れている。わたしが家を出た頃には止んでいたが、きっと一日を通して雨だったのだろう。

外は寒いし、路面は黒く湿っている。まるでわたしの暗い気持ちが具現化されたかのように。

いっそのこと引き返そうかな。何かそれっぽい言い訳をつくって、約束をキャンセルしようかな――。

そんなことを考えながら、トボトボと駅へ向かっていたのだ。

そして下りのエスカレーターでふと顔を上げたとき、懐かしいというか眩しいというか、一瞬にしてわたしの中で生気が弾けた。

(そうだ、わたしはまだ生きている!)

女子高生は鼻の頭を赤くしながら、太ももの大部分をスカートから出して歩いている。靴下はくるぶしまでしかなく、彼女は脚の9割をさらけ出しているわけだ。

これほど大胆な露出をしても、見苦しいどころか清々しく映るのが、女子高生の特権だろう。

生足にいやらしさはなく、それどころか、この寒さにも十分耐え得るだけの強さまで備わっているように見える。

今も昔も、真冬に生足を披露できるのが、女子高生という生き物なのである。

あいにく、私服の高校へ通っていたため、ダメージ加工のジーパンがユニフォームだったわたしは、生涯を通じてミニスカートに縁がない。

しかし、親友が女子高に通っていたため、彼女と会うといつも羨ましく思っていた。

それは自分が履きたいという羨ましさではなく、ブレザーからちょこんとはみ出たミニスカートと、そこからニョキっと伸びる生足とが、見事にマッチしていて美しかったからだ。

(これこそが、女子高生の証だな)

どう考えてもクソ寒い長野の冬。それでも友人は、「寒い」などとこぼすことなく、生足をバッチリさらけ出していた。

青白い素足は見るからに冷たそうで、同じ人間とは思えないほど、寒さに対する耐性が強いのだと思った。

――女子高生って、すごい。

そんな昔の思い出が、瞬間的に脳裏をよぎった。

わたしの人生でもっとも楽しく、もっとも生き生きしていた時代だった。そう思えることこそが、何物にも代えがたい「若さの価値」なのかもしれない。

もう若くはないわたしの横を、足早に通り過ぎて行くミニスカートの女子高生。

生気漲るその生足を、劣化した中年らに見せつけてやってくれ。

コメントを残す