一週間ほど早いが、乙の一周忌のために長野へ帰省したわたし。思い返せば一年前、乙の体調が急激に落ち込み始めたのが今頃だった。

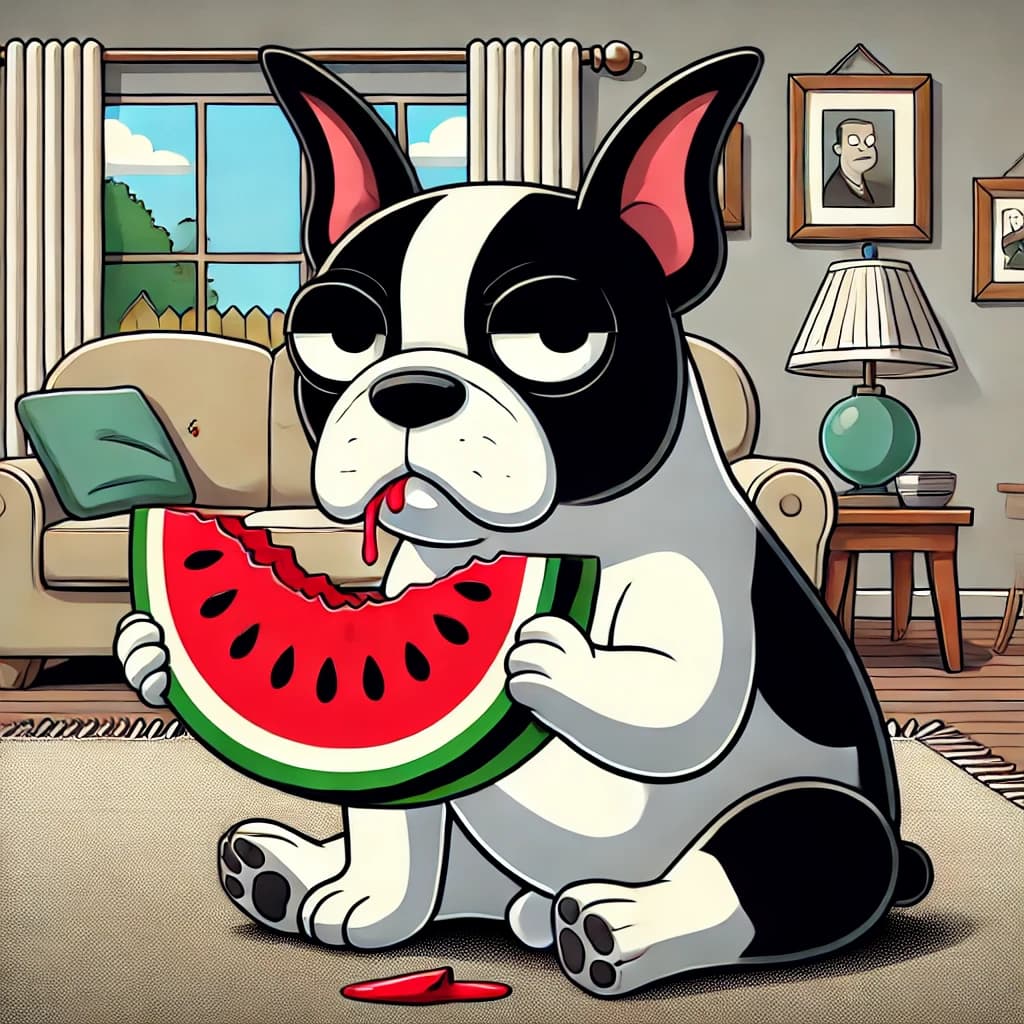

一昨年の暮れ、鼻腔内に腫瘍が発覚。切除を試みたものの完全には取り除けず、犬の鼻——しかも短頭種の細くて繊細な鼻腔には、極細のカテーテルしか通すことができない。そのため、巨大かつ強固な悪性腫瘍を突破することができず、鼻呼吸がままならない乙は常に苦しそうに生きていた。

犬というのは基本的に鼻呼吸のため、鼻が詰まると息ができなくなる。もちろん、口呼吸ができないわけではないが、人間のように都合よく鼻と口を使い分けられるわけではなく、鼻からの吸い込みが不足する場合に必然的に口呼吸となるだけ。

よく勘違いされるのは、走った後や暑い時などに「ハッハ」と舌を出しながら浅く短い呼吸を繰り返す行為——すなわちパンティングだが、あれは呼吸をしているわけではなく、体温を下げるために行っているものだ。

なぜなら、犬はヒトと違って主な汗腺が足の裏にしかないため、運動や気温により体温が上昇した際は、パンティングにより口内の唾液を蒸発させ、その気化熱で体温を下げる必要があるからだ。

・・要するに乙は、唯一の呼吸手段である鼻の内部を塞がれてしまったがために、常に呼吸困難の状態が続いていた。その結果、寝ることもままならずいつも苦しそうな表情で、まるで助けを求めるかのような潤んだ目でこちらを見るのであった。

それでも、ささみやスイカを差し出すとペロリと平らげてしまうなど、最後の最後まで食欲が衰えなかったことが、乙の生命力を後押しした所以だろう。事実、最期を迎える直前も、母の手のひらに置かれた小さなスイカの欠片をペロッと舐めて、そのまま息を引き取ったのだそう。

大好きなスイカを舐められて、よかったね——。

犬にそういった意思があるのかないのかは分からないが、少なくとも乙は最後まで生きようとしていた。どんなに呼吸困難であっても癌の影響で体が苦しくても、乙自身が「死にたい」と思うことはなかったはず。

常に生きることに必死で、なんとか息を吸って食べ物を食べて、生きるために生きていたように思う。そう考えると、動物というのは痛みや苦しさから逃げるために死を選ぶことはない——ヒトを除いて——のではなかろうか。

ヒトには尊厳死のほかにも安楽死という選択肢がある。無論、違法だのなんだの議論の余地は残されているが、少なくとも動物がこれらの選択を希望することはなく、あくまでヒトの判断で行われるのが特筆すべき点。

ちなみに、「ヒトとしての尊厳を保ったまま、穏やかな死期を迎える」という尊厳死に対して、「耐えがたい苦痛から逃れるために、死という手段を選択する」というのが安楽死なわけだが、この二つの大きな違いは、尊厳死が積極的な治療を中止するのに対して、安楽死は単純に”死期を早める行為”であることが、倫理・道徳的観点からも問題とされている。

耐えがたい苦痛から逃れるべく、緩和ケアで痛みをコントロールしながら穏やかな最期を迎える・・というのが、当事者である患者にとってもそれを見守る家族にとっても最善の方法だろう。

だが、乙のように動物の医療すなわち獣医学の世界では、人間の医療とは違って痛みのコントロールが難しい。そのため、飼い主である人間は苦痛に耐えつつ衰えていく愛犬の姿を、ただただ見守るしかないのである。

(早く楽にしてあげたい・・)

人間からするとそう思ってしまうほどの哀れな姿ではあるが、乙自身は「苦しいから早く死にたい」などとは微塵も思っていないだろう。ただひたすら、死が訪れるその瞬間まで必死に生き続けることを、本能的に遂行しているだけで。

実際のところ、ヒトも同じなのではなかろうか。願望として「生きたい」というより、死ぬまで生きることが本来あるべき姿なのでは——。

「苦痛から逃げたい」というのはイコール「死にたい」ではなく、生き続けるためにも苦痛を取り除きたい・・という、本能的な思いを根源とした感情ではないかと、ふと思ったのである。

現に、どれほどの苦痛に苛まれながらもそのヒトは生きているわけで、それが良いか悪いかは他人が判断することではない。当人が「生きている」という事実がそこにあるだけで、それ以上の付属品も装飾品も不要なのだ。

見るからに苦しんでいて可哀そうだから、早く楽にさせてあげたい——あぁ、それこそが余計なお世話である。苦しかろうが辛かろうが、その人はいま生きている。ただそれだけなのだ!

*

そんなこんなで乙の一周忌を終えたわたしは、骨壺で眠る愛犬の遺骨——とはいえ、見た目は乾燥した白い珊瑚の山だった——から小さな破片を摘まみだすと、フレンチブルドッグの形をした分骨壺へと移した。

わたしの手元には、かつて乙が生きていた証となる骨がある——ただそれだけである。

コメントを残す