研究者がすごいのは、何十年・・いや何百年経ってもなお、その分野を掘り下げ続けていることだ。「さすがにもういいだろう」と、誰もが妥協をちらつかせるレベルの成熟度に至ったとしても、「いや、まだだ」と言わんばかりに追求を続けるのだから、素人は脱帽するしかない。

その結果、学会などで発表された後に支持あるいは共感が得られれば、そちらが新たなスタンダードとなるわけで、誕生したのは過去だが今もなお進化し続けている・・あるいは、今になって誕生時に近い状態に遡っている・・とも。

そう感じざるを得ないのが、クラシックピアノの曲である。

*

「先日の講習会で、また新たな奏法が見つかったのよ」

そう言いながら、ピアノの先生がバッハの平均律を開いた。バッハといえば18世紀前半の作曲家で、対位法と合わせて和声の基礎を確立させた偉大な人物。当時はチェンバロがメインだが、その後ピアノが誕生してからも彼の音楽理論を土台として様々な曲が作られたことから、いつしか「音楽の父」と呼ばれるようになった。

そんな300年以上前に作られた曲について、現代においても日々研究と実験が重ねられており、日を追うごとに当時の奏法が蘇るのだから不思議である。

そして、多くの研究家たちがこぞって過去を掘り起こす反面、20世紀以降に新たなピアノ曲が生まれない現象について、個人的には「出尽くしたのではなかろうか」と思っている。

誤解のないように釘を刺しておくが、断じて「新たな曲が生まれていない」わけではない。現代音楽の作曲家たちは今もなお数多くの曲を世に送り出しているが、それはどちらかというと「伝統的なクラシックピアノ曲」ではなく「ピアノを使った新たなジャンルの曲」であり、いわゆる和声や旋律を重視した西洋音楽からは距離がある・・という感じ。

無論、それが良い悪いの話ではなく、いわゆる「和声や対位法の完成」と「ピアノという楽器における技巧的・構造的な限界」という観点から、ラフマニノフやラヴェル、ドビュッシー、スクリャービンあたりがクラシックピアノにおける最後の作曲家なのではなかろうか。

(個人的にはカプースチンを最後の作曲家と位置づけたいが、彼の場合はジャズ的な要素をふんだんに取り込んだ曲が多いため、賛否が分かれるところではある)

そんなわけで、ピアノという打鍵楽器で表現できる物理的な限界まで達した後に、体系化された和声を飛び出して作られたのが現代の楽曲であり、伝統的なクラシックとしてはすでに出尽くしたのではないか・・と感じるのだ。

そう考えると、300年前の作曲家たちは生まれたての楽器を使って新たな息吹を吹き込み、200年前の作曲家たちは貪りあうかのように表情豊かな作品を排出した。そして、150年前の作曲家たちは余すところなく和声と鍵盤を使いこなし、音色と技巧のすべてを吸い尽くしたわけだ。

——やはり、クラシックピアノとしては成熟しきった・・といっても過言ではないだろう。

しかしながら、同じ芸術とはいえ美術の分野は今もなお新たなジャンルが誕生し支持されている。

美術の素人ゆえに偉そうなことはいえないが、ピアノのように和声や鍵盤の数、さらには音の減衰といった限定された(あるいは絶対的な)条件が、美術には少ないのではなかろうか・・と勝手に考察するのだが、音楽における「和声」というのは、人間にとって思っている以上に重要な要素なのかもしれない。

和声、すなわち安定した音と緊張した音の組み合わせによって、ヒトはその音楽を受け入れたり拒否したりする。よって、現代音楽に多い不安定な和声や解決のない進行は、聞き手にとって心地よさを与えない場合がある。

その理由の一つに、不安定な和声というのは難解すぎて受け入れがたい・・という側面が挙げられる。これはもはや本能的な部分だが、音というものには誰もが感じる「快・不快」があり、音の集合体である和声にもそれが表れるため、万人受けする「快」を得るには安定した和声が必須。

その点、例えば絵画における色に対して「不快」と感じることは少ない。見るだけで不快な色・・というのもなかなか思いつかないわけで——。このような観点からも、美術は自由に脈々と伸び続ける分野に感じるのだ。

*

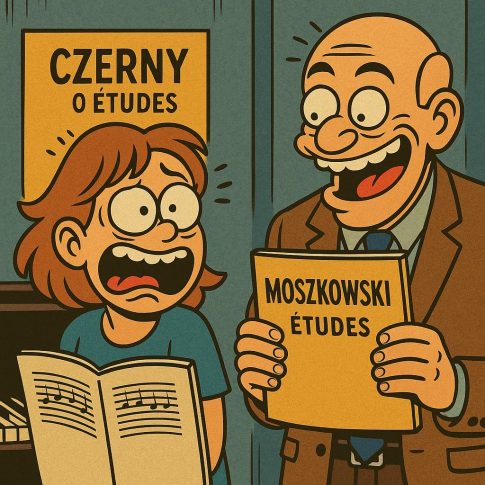

などと素人丸出しの勝手な思いを巡らせながらも、来年の発表会で弾く曲の譜読みをする深夜なのであった。

——基本に忠実に、それでいてわたしらしいショパンとラフマニノフを、来年の5月までに作り上げるのだ。

コメントを残す