友人との会話の中で、思考回路の違いについて驚くことがあった。

ちなみに、大前提としてどちらが良い悪いの話ではなく、たとえば、同じ「走ること」であっても、短距離が得意なタイプもいれば長距離のほうが楽に走れるタイプもいるわけで、あくまで個人の特徴というか性質の違いであると、強く釘を刺しておきたい。

その上で、「高校時代に国語と英語が苦手だった」という友人との昔話で盛り上がっていたところ、「国語なんて、200点満点中100点を切ることもあった」という驚きの事実に、わたしは思わず突っ込んでしまった。

「言葉の理解度も高いし、難しい漢字も読めるし書ける。なのになんで点数がとれなかったの?」

すると友人は、

「文章を読むのがメチャクチャ遅いんだよね」

と答えた。なるほど・・制限時間が決まっている試験において、読解力の優劣は国語の点数に多大な影響を及ぼすのは間違いない。

ちなみにわたしは、日本語でも英語でも目に入る文字をそのままイメージに変換し、およその概要を把握した上で問題を解くタイプである。

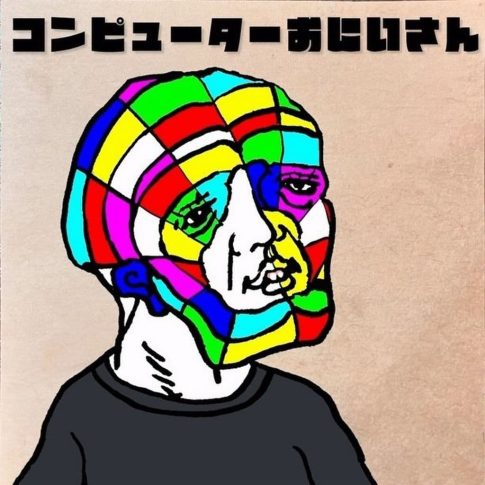

だが友人は、問題文となる日本語や英語をいったん「言語」として脳内に取り込んだ上で、それを読み解き理解するのだそう。道が一本しかない単細胞タイプのわたしからすると、複雑なメカニカルタイプの脳内がまるで理解できない——。

そういえばその友人が、ピアノを弾く時に「指の動きで覚えている」と言っていたのを思い出した。しかも楽譜を読むのが得意ではないため、一音ずつ鍵盤を叩いて音を確認しながら、時間をかけて一曲を仕上げるのだそう。

この話を聞いたとき、言い方は悪いが「その無駄な作業」の存在について、わたしは不思議に思っていた。なぜわざわざ指の動きで覚えるのだろう?二度手間になるような覚え方を、なぜやるのだろう・・。

「楽譜を見ても、それがどんな音なのかイメージできないんだ。だから、まずは音を出してみて、指の動きを繰り返し目で見て記憶することで、時間をかけて覚えるしかないんだよね」

——友人のこの発言を聞いて、先述した国語や英語の文章を読み解く際に、なぜ一度「言語」として脳内に取り込んでから意味を理解しようとするのかが分かった。

彼は、文字や音符を見た瞬間に、それを「なんらかの記号」と認識するのだ。そのため、まずは「記号」を読み取ってから、それが何を指しているのか、あるいは何を意味しているのかを考える・・という、二段階の工程を経て「理解」にたどり着く思考回路なのだ。

わたしの場合、楽譜を見れば曲調が脳内で流れることから、実際に鍵盤に触れずともおよその雰囲気はつかめる。だが友人は、楽譜を見たところでどんな曲なのかまるでイメージが湧かないため、書かれた音符を音として出すことで、初めて「あぁ、こういう感じの曲なのか」と理解するのだ。

だからこそ、指の動きで曲を覚えている・・という弾き方にも納得できる。物理的な動きを目で追い記憶することで、結果的に「弾けるようになる」わけで、完全にインプットしてしまえばもはや楽譜など不要。

これは、まるでロボットのような”体系的かつ段階的な記憶の仕方”といえるだろう。言い換えれば、ある種のシーケンスに従って理解と記憶を行う・・という、なんともメカニカルで無機質な思考回路に、わたしは憧れの念を抱くのであった。

(言語化すらできずにイメージで理解している・・いや、理解したつもりになっている自分が、単細胞のようで恥ずかしいじゃないか)

わたしの暗譜は、楽譜・・厳密には音符やアーティキュレーションをそのまま記憶しているわけではない。なんとなく曲のイメージを描いているだけなので、弾いている途中で間違った音を打鍵した瞬間、恐怖の現実世界へと引き戻されるのだ。

そうなると、いったい何小節目を弾いていたのかも分からず、ただただ地獄のような沈黙がわたしを襲うのである——あぁ、想像しただけでも背筋が凍る。

その点、楽譜(音符)を丸暗記していれば曲が飛ぶことはない。なぜなら、目の前に楽譜があるのと同じで、脳内で楽譜を見ているのだから怖いものナシなのだ。

ところが、指の動きを覚える・・という友人の弾き方も、じつはこれに近いものがある。まずは「楽譜に書かれた音を指に覚えさせる作業」を挟むため、演奏に関しては無駄な工程ではあるが、一度覚え込ませた指の動きはそう簡単には忘れないもの。そのため、演奏途中に楽譜が飛ぶリスクを極力抑えることができるのだ。

——なぜ断言できるのかって? それは今、わたしが実際に試しているからである。とにかく、必死に指の動きを追って脳に記憶することで、シーケンスに沿った打鍵が可能となる。その結果、途中で曲が途切れるアクシデントを回避できる・・というわけだ。

(とはいえ、この弾き方に慣れると咄嗟に楽譜を見てもどこを弾いているのか分からなくなる・・まぁそれもまた一興か)

*

というわけで、試験時間が無制限であれば友人の国語と英語は満点だったに違いないが、複数の工程を経て「理解」へと結びつく思考回路では、時間勝負は不利だった模様。

それにしても、現代においては何もかもがスピード重視の傾向にある。だが、理解度合いは人それぞれ違うもの。だからこそゆっくりじっくり考えつつ、自分の中に落とし込むことができれば、より多くの理解と納得を得られるはずなのだ。

(当然、ものにもよるが、早けりゃいいってもんじゃない。心底理解することのほうが、よっぽど重要なんだから)

コメントを残す